Was sind die gesetzlichen Baulärmzeiten in Deutschland?

Wer in Deutschland baut, muss sich an strenge Lärmregeln halten. Die Grundlage ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 32. BImSchV. Diese Vorschriften legen fest, wann lärmintensive Arbeiten erlaubt sind - und wann nicht. In reinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten oder direkt neben Krankenhäusern gilt: Werktags von 7:00 bis 20:00 Uhr ist Baulärm erlaubt. Danach beginnt die Nachtruhe. Sonntags und an Feiertagen ist ganztägig Schluss mit Bohren, Sägen und Baggern.

Doch es geht noch genauer. Die 32. BImSchV unterscheidet zwischen allgemeinen Baumaschinen und besonders lauten Geräten. Für Rasenmäher, Laubbläser, Heckenscheren oder tragbare Motorkettensägen gelten strengere Regeln. Diese dürfen werktags nicht zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, nicht zwischen 17:00 und 20:00 Uhr und auch nicht zwischen 20:00 und 7:00 Uhr betrieben werden - selbst wenn es noch hell ist. Das ist kein Fehler, sondern Absicht: Die Gesetzgeber wollen Anwohnern besonders in den Ruhephasen Schutz bieten.

Warum unterscheiden sich die Regeln von Stadt zu Stadt?

Doch die Bundesregelungen sind nur der Anfang. Jede Kommune kann eigene Satzungen erlassen - und viele tun das. In München gilt die Mittagsruhe von 12:30 bis 14:30 Uhr. In Hamburg ist sie von 13:00 bis 15:00 Uhr. In Frankfurt am Main gibt es keine gesetzliche Mittagsruhe, nur eine Empfehlung. Und in Kurorten wie Baden-Baden oder Wiesbaden sind die Regeln noch strenger: Hier ist Baulärm oft schon ab 19:00 Uhr verboten, und Sonntagsarbeiten sind fast unmöglich.

Diese Unterschiede sind kein Zufall. Städte mit vielen Senioren, Kindern oder Touristen passen ihre Regeln an. Wer in Salzburg baut, muss sich an die österreichischen Lärmschutzvorschriften halten - dort beginnt die Nachtruhe erst um 22:00 Uhr. Wer in Deutschland baut, muss sich an die deutsche Regelung halten. Und wer in einer deutschen Stadt baut, muss zusätzlich die lokale Satzung prüfen. Das ist kein Detail, sondern ein entscheidender Faktor. Viele Bußgelder entstehen nicht wegen der Bundesregeln, sondern weil jemand die kommunale Satzung übersehen hat.

Welche Geräte fallen unter die strengsten Regeln?

Die 32. BImSchV listet genau 57 Geräte und Maschinen auf, die als besonders lärmintensiv gelten. Dazu gehören nicht nur Bagger oder Betonmischer, sondern auch alltägliche Werkzeuge wie Laubbläser oder Heckenscheren. Diese Geräte dürfen in Wohngebieten nicht nur nachts, sondern auch tagsüber in bestimmten Zeiten nicht laufen.

Ein typischer Fall: Ein Handwerker beginnt am Samstag um 8:00 Uhr mit dem Rasenmähen. Das ist erlaubt. Aber wenn er den Laubbläser ab 19:45 Uhr startet, weil er schnell fertig werden will, ist das ein Verstoß. Die Nachtruhe beginnt um 20:00 Uhr - nicht wenn die Arbeit beendet ist, sondern wenn das Gerät angeschaltet wird. Ein Bußgeld von 850 Euro ist dann keine Seltenheit. Das Gleiche gilt für Bohrgeräte, Pressluftwerkzeuge oder Kettensägen. Wer denkt, „es ist doch nur kurz“, liegt falsch. Die Regelung zählt die Sekunde, nicht die Absicht.

Wie hoch sind die Strafen - und warum steigen sie?

Bußgelder für Baulärm sind kein Pappenstiel. Im Jahr 2020 lag das durchschnittliche Bußgeld bei 420 Euro. 2022 war es schon 680 Euro. Das ist ein Anstieg von 62 Prozent in nur zwei Jahren. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg werden die Kontrollen am strengsten durchgeführt. Dort gibt es bis zu 32 Bußgelder pro 100.000 Einwohner im Jahr.

Die Gründe dafür sind klar: Die Zahl der Beschwerden steigt. Die Verbraucherzentrale Berlin registrierte im ersten Quartal 2023 über 1.200 Beschwerden - zwei Drittel davon wegen Verstößen gegen die Nachtruhe, ein Fünftel wegen Mittagsruhe. Die meisten Beschwerden kommen von Mietern in Mehrfamilienhäusern. Sie haben keine Möglichkeit, die Baustelle zu vermeiden. Sie sitzen in der Wohnung, hören den Lärm - und fühlen sich belästigt.

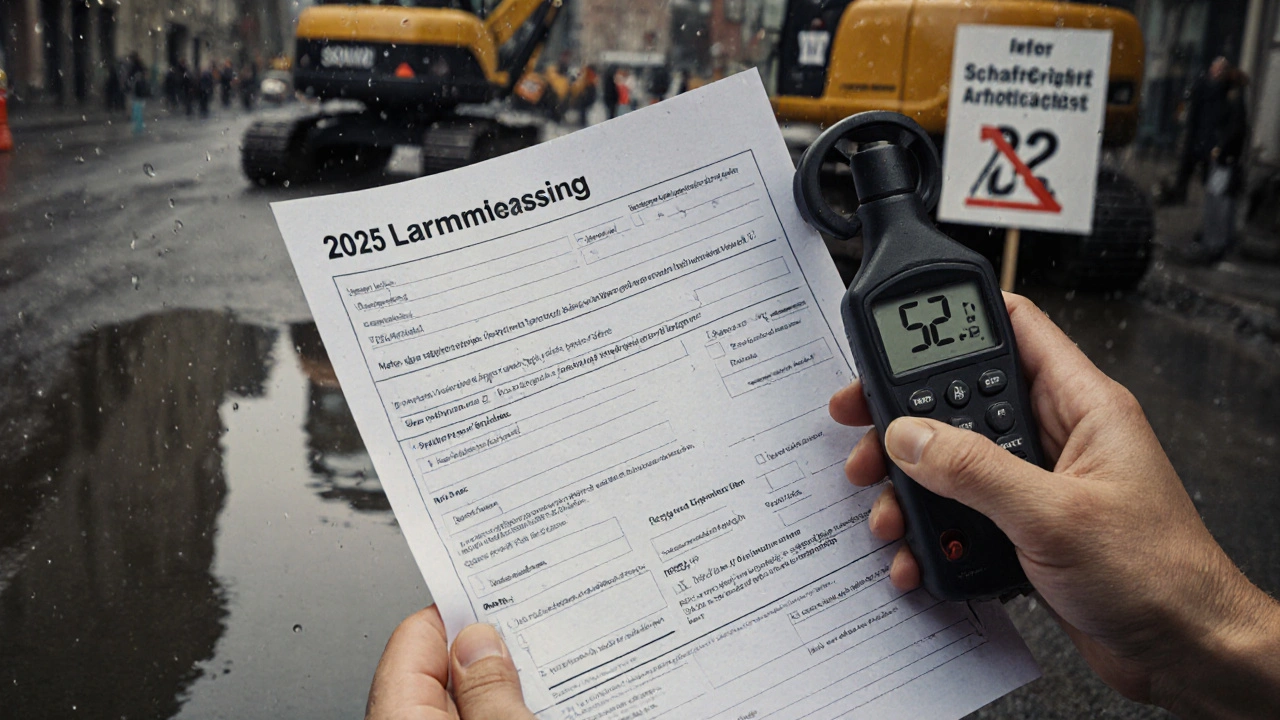

Und es wird noch schlimmer. Ab 2024 senkt die neue TA Lärm die zulässigen Schallwerte in Wohngebieten um 3 dB(A). Das klingt wenig, aber es bedeutet: Eine Baustelle, die heute noch 55 dB(A) erlaubt ist, muss ab 2024 schon 52 dB(A) unterschreiten. Das ist wie ein leiserer Lüfter - aber für Maschinen kaum machbar. Die Folge: Viele Bauarbeiten müssen früher beginnen oder später enden - oder gar nicht stattfinden. Und ab 2025 muss vor jeder Baumaßnahme eine Lärmmessung durchgeführt werden. Die Kosten: rund 450 Euro pro Messung. Wer das nicht macht, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch die Einstellung der Baugenehmigung.

Wie kann man Ausnahmen beantragen?

Es gibt Ausnahmen - aber sie sind kein Recht, sondern eine Genehmigung. Wenn eine Sanierung dringend ist - etwa weil ein Dach undicht ist und Wasser eindringt -, kann man eine Ausnahmegenehmigung für Sonntags- oder Nachtarbeiten beantragen. In Düsseldorf wurden 2022 über 1.800 Anträge gestellt - fast 90 Prozent wurden genehmigt. Aber: Es dauert. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt bei 5,2 Tagen. Wer am Freitagabend einen Antrag stellt, weil er am Samstag loslegen will, hat Pech.

Die Regeln für den Antrag sind einfach: Mindestens 14 Tage vorher einreichen. Und: Die Anwohner schriftlich informieren. Ein Aushang an der Baustelle reicht nicht. Ein Brief, eine E-Mail oder ein persönliches Gespräch mit den Nachbarn - und ein Protokoll davon. Wer das nicht macht, hat auch bei einer Genehmigung ein Problem. Denn wenn ein Nachbar später klagt, kann die Behörde sagen: „Sie haben die Anwohner nicht informiert.“

Was tun, wenn man kein Geld für einen Lärmschutzbeauftragten hat?

Größere Firmen mit mehr als 10 Mitarbeitern sollten laut Handwerkskammer Frankfurt einen zertifizierten Lärmschutzbeauftragten einstellen. Das reduziert Bußgelder um durchschnittlich 42 Prozent. Aber was tun, wenn man ein kleines Handwerksunternehmen ist - mit drei Leuten und einem Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro?

Die Antwort: Planung. Und Dokumentation. Machen Sie sich eine Checkliste:

- Prüfen Sie die Bundesregelungen (BImSchG, 32. BImSchV)

- Suchen Sie die kommunale Satzung Ihrer Stadt online - nicht die von der Nachbarstadt!

- Notieren Sie, welche Geräte Sie verwenden - und ob sie auf der Liste der besonders lauten Geräte stehen

- Planen Sie die Arbeiten so, dass sie in die erlaubten Zeiten passen

- Informieren Sie die Nachbarn schriftlich - und bewahren Sie den Nachweis auf

- Wenn Sie außerhalb der Zeiten arbeiten müssen: Beantragen Sie die Genehmigung frühzeitig

Diese Schritte kosten keine 1.000 Euro - aber sie verhindern ein Bußgeld von 1.200 Euro. Und das ist die bessere Investition.

Was ändert sich 2025 - und wie bereiten Sie sich vor?

Ab 2025 wird es nicht nur strenger, sondern technisch anspruchsvoller. Die neue Regelung verlangt eine Lärmmessung vor jeder Baumaßnahme. Das bedeutet: Sie können nicht mehr einfach loslegen. Sie müssen vorher wissen, wie laut Ihre Maschine ist - und wie laut sie an der Grundstücksgrenze ankommt. Das ist kein Trick, sondern eine technische Anforderung. Die Messgeräte kosten mehrere Tausend Euro - aber Sie können sie auch mieten. Einige Umweltämter bieten Messdienste an. Fragen Sie nach.

Die Bauwirtschaft befürchtet, dass die Kosten für ein Einfamilienhaus dadurch um 14.700 Euro steigen. Das ist viel. Aber die Alternative ist noch teurer: Bußgelder, Bauverzögerungen, Klagen von Nachbarn. Wer jetzt nicht umdenkt, wird 2025 mit dem Rücken zur Wand stehen.

Was tun, wenn Sie schon ein Bußgeld bekommen haben?

Ein Bußgeldbescheid ist kein Urteil. Sie können Einspruch einlegen. Und zwar innerhalb von zwei Wochen. Machen Sie das. Aber nicht nur, weil Sie sich ungerecht behandelt fühlen. Machen Sie es, weil Sie prüfen müssen: Hat die Behörde die richtige Satzung angewendet? Hat sie den Zeitpunkt des Verstoßes korrekt festgestellt? Hat sie die Geräte richtig klassifiziert?

Ein Fall aus Berlin: Eine Firma wurde wegen Arbeiten zwischen 13:00 und 15:00 Uhr bestraft. Sie argumentierte, dass es sich um eine Notfallreparatur handelte. Die Behörde ignorierte das. Doch der Einspruch zeigte: Die Firma hatte die Anwohner informiert, die Arbeiten waren dokumentiert, und die Schäden wären ohne sofortige Reparatur gravierend gewesen. Das Bußgeld wurde auf 300 Euro reduziert.

Das zeigt: Es zahlt sich aus, sich zu wehren - wenn Sie die Fakten im Griff haben.

Kommentare

Klaus - Peter Richter November 12, 2025 at 19:44

Endlich mal ein klarer Überblick! Ich hab letzte Woche 700 Euro Strafe gekriegt, weil ich den Laubbläser um 19:55 eingeschaltet hab. War doch nur kurz! Aber nein, die Maschine zählt die Sekunde, nicht mein Herz. Jetzt plan ich alles wie ein General.

Patrick Cher November 13, 2025 at 22:24

Wie kann man in diesem Land noch etwas tun, ohne von einer Bürokratie erstickt zu werden? Die 32. BImSchV ist nicht Gesetz, es ist eine psychologische Folter. Wer glaubt, ein Rasenmäher sei eine Waffe der Massenvernichtung, sollte sich mal in einem echten Krieg umschauen.

Gunvor Bakke Kvinlog November 14, 2025 at 09:47

Es ist interessant, wie wir Lärm als Störung definieren, aber nicht als Teil des Lebens. Vielleicht sollten wir nicht nur Regeln ändern, sondern unsere Haltung zum Lärm. Ist es nicht auch ein Zeichen von Gemeinschaft, wenn jemand sein Zuhause repariert?

Adrienne Seitz November 15, 2025 at 21:54

Ich find’s total verständlich, dass die Leute Ruhe wollen. Aber wenn man als Kleinunternehmer mit drei Leuten arbeitet, ist das mit den 450 Euro Messung und den 14-Tage-Fristen echt schwer umzusetzen. Ich hab mal nen Nachbarn gefragt, ob er mir helfen kann, die Zeit zu planen. Der hat mir Kaffee gebracht und uns sogar beim Bohren zugesehen. Menschlichkeit zählt.

Sebastian Westphal November 17, 2025 at 08:46

Hat jemand die Liste mit den 57 lärmintensiven Geräten? Ich hab neulich meinen Akku-Bohrer benutzt und dachte, der ist leise. Aber wenn er auf der Liste steht… 😅 Kann mir jemand sagen, ob ein Akku-Schrauber auch dabei ist? Und was ist mit einem einfachen Hammer? Ich will nicht versehentlich ein Verbrechen begehen.

Dana Lenz November 19, 2025 at 02:08

Die Bauwirtschaft muss sich endlich verantwortungsbewusst verhalten. Es geht nicht um Einschränkungen, es geht um Respekt für die Anwohner. Wer nicht in der Lage ist, sich an klare Regeln zu halten, sollte nicht bauen. Punkt. Diese Gesetze sind kein Angriff, sie sind ein Schutz. Und wer sie ignoriert, trägt die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen.

Lorentz Koagedal November 20, 2025 at 19:56

Ich hab letztes Jahr ne Woche lang den ganzen Tag bohren müssen weil die Wand kaputt war und die Behörde hat mir dann gesagt ich soll doch am Wochenende machen aber am Samstag war mein Nachbar mit dem Rasenmäher rumgefahren und hat ne halbe Stunde lang den ganzen Garten abgemäht und dann hat er den Laubbläser angemacht und ich hab gesagt hey das ist doch auch Lärm und die haben gesagt das ist nicht so laut wie ein Bagger und ich hab gedacht ach du scheiße das ist doch alles Scheiße und jetzt hab ich ne Strafe gekriegt und ich hab doch nur mein Zuhause repariert und ich hab doch keine 1000 Euro für nen Lärmschutzbeauftragten und ich hab doch keine Ahnung von den ganzen Vorschriften und ich hab doch nur versucht zu leben und jetzt hab ich ne Strafe und ich bin traurig und ich hab keine Lust mehr auf alles

Veronika H. November 22, 2025 at 11:21

BImSchG ist nicht BImSchG, es ist BImSchV. Und du schreibst 'Mittagsruhe von 12:30 bis 14:30' - das ist falsch. In München ist es 13-14:30. Und du hast 'Kettensägen' nicht großgeschrieben. Und wo ist das Komma nach 'Düsseldorf'? Und 'Anwohner schriftlich informieren' - das ist kein Satz. Das ist ein Stichpunkt. Du hast keine Ahnung von Grammatik.

Sinead Riccardi November 24, 2025 at 08:50

Diese ganzen Vorschriften sind nur für die Reichen. Wer kein Geld hat, kriegt die Strafe. Wer Geld hat, kauft sich eine Genehmigung. Wer gar nichts hat, kriegt den Lärm und die Strafe. Und dann kommt noch die neue Messung? Das ist kein Umweltschutz, das ist sozialer Rassismus mit Zahlen.

Julia Golher November 25, 2025 at 05:14

Lärm ist eine Illusion. Wer sich gestört fühlt, hat innere Unruhe. Die Gesellschaft projiziert ihre Ängste auf Maschinen. Wenn du deine Ruhe willst, zieh in die Wüste. Oder lern, mit dem Leben umzugehen. Nicht alle können in Stille leben. Manche brauchen den Lärm, um zu arbeiten.

Karl Benion November 25, 2025 at 09:59

Wenn du planst, hast du gewonnen. Die Checkliste ist Gold wert. Ich hab sie ausgedruckt und an meine Werkbank geklebt. Jeden Morgen schau ich drauf. Und ich sag zu meinen Jungs: 'Heute machen wir nichts, was nicht auf der Liste steht.' Keine Strafen, keine Stress. Einfach gut machen.

Marcelo Mermedo November 25, 2025 at 17:09

Ich hab als Handwerker seit 20 Jahren gearbeitet und nie was verpasst. Warum? Weil ich immer vorher nachgefragt hab. Bei der Stadt. Bei den Nachbarn. Bei der Verbraucherzentrale. Ich hab ne App, die mir die lokalen Satzungen zeigt. Und ich hab nen kleinen Zettel: 'Lärm ist kein Recht, es ist eine Genehmigung.' Wenn du das verinnerlichst, kriegst du keine Strafe. Und du wirst sogar von den Nachbarn gemocht. 🙏