Wenn du in deinem Haus plötzlich dunkle, bröckelige Stellen an Balken oder Wandverkleidungen entdeckst - und darunter ein feuchter, pilzartiger Belag zu sehen ist - dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Hausschwamm. Kein gewöhnlicher Schimmel, sondern ein ernstzunehmender Befall, der tragende Holzteile innerhalb von Jahren so schwächt, dass sie einstürzen können. Und das Problem? Viele Hausbesitzer versuchen, ihn mit Chemie zu überdecken. Doch das ist wie ein Pflaster auf eine gebrochene Knochen. Es verdeckt das Problem - nicht löst es.

Was ist der Echte Hausschwamm wirklich?

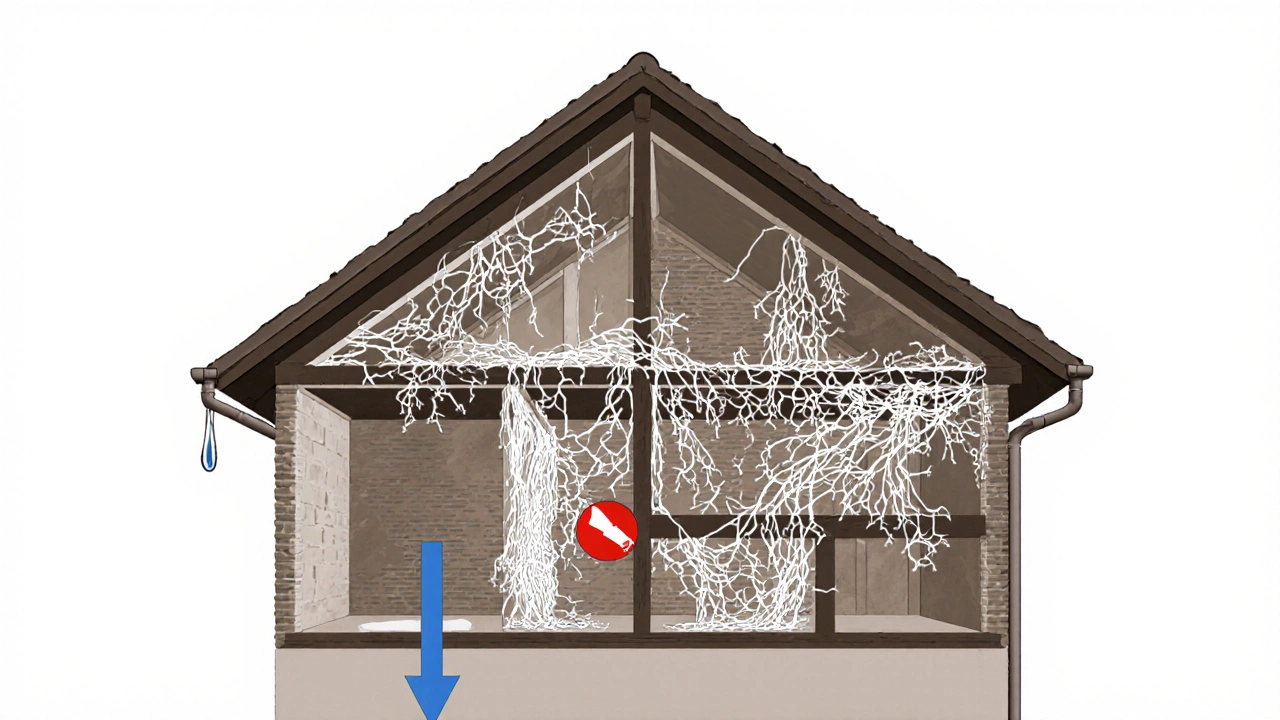

Der Echte Hausschwamm (Serpula lacrymans) ist kein Schimmel, der nur an der Oberfläche wächst. Er ist ein Pilz, der Holz als Nahrung nutzt - und zwar nicht nur das Holz, sondern auch Mauerwerk, Putz und sogar Ziegelsteine. Er wächst meterweit durch Wände, sucht nach Feuchtigkeit und frisst dabei die Cellulose im Holz auf. Das Ergebnis? Das Holz wird brüchig, bricht in würfelartige Stücke auseinander und verliert jede Tragfähigkeit. In Fachwerkhäusern, die oft aus altem, feuchtigkeitsempfindlichem Holz gebaut sind, ist der Befall besonders gefährlich. Schon im 16. Jahrhundert wurde er in Europa dokumentiert - und er ist heute genauso gefährlich wie damals.

Was viele nicht wissen: Der Hausschwamm braucht nur zwei Dinge, um zu wachsen: Feuchtigkeit und Holz. Und wenn er erst einmal in der Wand sitzt, kann er selbst dann weiterleben, wenn die Oberfläche trocken erscheint. In Mauerwerken mit einer Dicke von mehr als 40 cm, wie sie in alten Häusern üblich sind, bleibt das Innere oft feucht - und der Pilz wächst weiter, unsichtbar, bis es zu spät ist.

Warum Chemie allein nicht funktioniert

Die meisten Sanierungsangebote, die du im Internet oder von Handwerkern bekommst, basieren auf chemischen Injektionen - Bohrlochtränkungen mit Bioziden. Klingt nach einer Lösung, ist es aber nicht. Diese Mittel töten den Pilz nicht. Sie hemmen nur sein Wachstum - solange sie nicht verdünnt werden. Und was passiert, wenn es wieder regnet? Wenn Feuchtigkeit von außen oder aus dem Mauerwerk eindringt? Dann wird das Biozid verdünnt, verliert seine Wirkung - und der Hausschwamm wächst einfach weiter.

Und das ist nicht nur Theorie. Nutzerberichte von Hausbesitzern zeigen: 68 % derjenigen, die eine Bohrlochtränkung durchführen ließen, erlebten einen erneuten Befall nach durchschnittlich 18 Monaten. Ein Nutzer aus Leipzig schrieb: „Nach der chemischen Sanierung vor drei Jahren ist der Hausschwamm jetzt im Obergeschoss aufgetaucht - die Bohrlochtränkung war völlig nutzlos.“ Warum? Weil die Ursache - die Feuchtigkeit - nicht beseitigt wurde.

Die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung hat 2023 bestätigt: Chemische Mittel sind keine Dauerlösung. Sie sind ein Notbehelf - und nur dann akzeptabel, wenn der Materielaustausch technisch unmöglich ist. Und selbst dann: Ohne Trocknung und Feuchtigkeitskontrolle ist alles umsonst.

Was die DIN 68800 wirklich vorschreibt

Die einzige verlässliche Grundlage für eine echte Sanierung ist die DIN 68800, Teil 4. Diese Norm ist nicht nur ein Empfehlungspapier - sie ist die rechtliche Grundlage für alle professionellen Sanierungen in Deutschland. Und sie sagt klar: Wenn du den Hausschwamm bekämpfen willst, musst du ihn komplett entfernen - nicht nur die sichtbaren Teile.

Die Regeln sind streng:

- Beim Echten Hausschwamm müssen befallene Holzteile mindestens 1 Meter über dem sichtbaren Befall entfernt werden - nicht 30 Zentimeter, wie bei anderen Pilzen.

- Schüttungen, Dämmungen und Unterlagen müssen 1,5 Meter über dem Befall entfernt werden.

- Die Sanierungsfläche im Mauerwerk muss sich mindestens 1,5 Meter über den sichtbaren Befall erstrecken - inklusive Putz und Mörtel.

Diese Maßstäbe existieren nicht, um Handwerker Arbeit zu verschaffen. Sie existieren, weil der Hausschwamm sich nicht an Grenzen hält. Er wächst durch Mörtel, durch Fugen, durch Ziegel. Wenn du nur das sichtbare Holz austauschst, bleibt das Mycel - das feine Fadengeflecht des Pilzes - in der Wand zurück. Und das ist der Grund, warum viele Sanierungen scheitern.

Die einzige wirklich wirksame Lösung: Materielaustausch

Es gibt nur eine Methode, die langfristig funktioniert: Der komplette Austausch aller befallenen Bauteile - mit Sicherheitsabständen, wie sie die DIN vorschreibt. Das klingt teuer? Ist es auch - aber es ist die einzige Methode, die keine Rückfälle kennt.

Ein Fallbericht aus Halle (Westfalen) zeigt den Unterschied: Eine Familie musste ihr Haus aus den 1930er Jahren sanieren. Die chemische Sanierung wurde mit 8.500 bis 12.000 Euro angeboten. Der Materielaustausch kostete 15.000 Euro - aber ohne Chemie, ohne Risiko, ohne Rückfall. Drei Jahre später: Kein Pilz, keine Feuchtigkeit, kein Stress.

Ein anderer Nutzer, „Sanierungsprofi“ aus Sachsen, schrieb auf baunetzwissen.de: „Der komplette Austausch befallener Bauteile mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand hat bei meinem Projekt nach drei Jahren keinerlei Rückfälle gezeigt.“

Warum ist das so wichtig? Weil du nach dem Austausch ein homogenes, intaktes Mauerwerk hast - nicht ein Mauerwerk voller Bohrlöcher, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Und weil du die Ursache bekämpfst: das Holz, das befallen ist. Nicht nur die Symptome.

Thermische Verfahren - eine Alternative für Denkmalhäuser

Wenn du ein denkmalgeschütztes Haus hast, kannst du oft nicht einfach Wände aufbrechen. Hier kommen thermische Verfahren ins Spiel: Radiowellen und Mikrowellen, die das Holz auf 60 Grad Celsius erwärmen. Der Pilz stirbt bei dieser Temperatur ab - ohne Chemie, ohne Abriss.

Die Technik ist vielversprechend, besonders in Sachsen und Thüringen, wo viele alte Häuser erhalten werden sollen. Ein Modellvorhaben des Deutschen Zentrums für Altbauerneuerung (2023-2025) hat in 15 historischen Gebäuden eine Erfolgsquote von 87 % nach 18 Monaten erzielt.

Aber: Diese Methode ist nicht für jedes Haus geeignet. Sie funktioniert nur, wenn das Holz gleichmäßig erhitzt werden kann. Bei dicken Wänden oder versteckten Holzteilen bleibt der Pilz oft unberührt. Und: Die Technik ist teuer, und nicht jeder Handwerker beherrscht sie. Sie ist eine Ergänzung - kein Ersatz für die Ursachenbeseitigung.

Wie du die Ursache findest - und was du danach tun musst

Die größte Fehlerquelle bei allen Sanierungen: Die Ursache wird nicht gefunden. Du kannst noch so viel Holz austauschen - wenn das Wasser von außen eindringt, wird der Hausschwamm zurückkommen.

Die erste Frage muss immer sein: Woher kommt die Feuchtigkeit?

- Undichte Dachrinnen oder Fallrohre?

- Feuchtigkeit aus dem Keller, weil die Außenwand nicht abgedichtet ist?

- Kondenswasser durch schlechte Lüftung?

- Ein defekter Wasseranschluss unter der Fußbodenplatte?

Ein geprüfter Holzschutz-Sachverständiger misst die Feuchtigkeit in allen Bauteilen - mit professionellen Geräten, nicht mit billigen Messgeräten vom Baumarkt. Er sucht nach Feuchtigkeitsquellen - und erst dann wird eine Sanierungsstrategie entwickelt.

Und danach? Nach der Sanierung muss das Mauerwerk trocknen. Das dauert 2 bis 3 Wochen - manchmal länger. Und währenddessen musst du lüften. Nicht nur kurz, sondern regelmäßig. Mindestens zweimal täglich, 10 bis 15 Minuten. Und du musst sicherstellen, dass kein Wasser mehr in die Wand eindringt. Sonst ist alles umsonst.

Was du jetzt tun solltest

Wenn du denkst, du hast einen Hausschwamm-Befall:

- Stoppe sofort jede chemische Behandlung. Sie verschlechtert die Lage, wenn die Ursache nicht beseitigt wird.

- Beauftrage einen geprüften Holzschutz-Sachverständigen. Die Zertifizierung erfolgt durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung. Frag nach dem Zertifikat.

- Verlange eine detaillierte Schadensanalyse. Die muss zeigen, wo die Feuchtigkeit herkommt - mit Messwerten, Fotos und einem Sanierungsvorschlag nach DIN 68800.

- Vermeide Angebote, die nur Bohrlochtränkung anbieten. Sie sind oft günstiger - aber 68 % der Nutzer sind damit unzufrieden.

- Wähle den Materielaustausch, wenn möglich. Es ist die einzige Methode, die langfristig sicher ist.

Und wenn du ein denkmalgeschütztes Haus hast? Dann such dir einen Spezialisten, der Erfahrung mit thermischen Verfahren hat - und der dir erklärt, warum er eine Methode empfiehlt.

Die Zukunft der Hausschwammsanierung

Der Markt für Hausschwammsanierungen in Deutschland wächst - und zwar nicht nur, weil mehr Häuser betroffen sind, sondern weil die Menschen endlich verstehen: Chemie ist keine Lösung. Der Anteil chemiefreier Sanierungen ist von 12 % im Jahr 2018 auf 28 % im Jahr 2023 gestiegen. Und das ist nur der Anfang.

Die neue Fassung der DIN 68800, die 2024/2025 veröffentlicht wird, wird noch strenger. Sie wird nicht mehr nur sagen: „Entferne den Pilz.“ Sondern: „Beseitige die Feuchtigkeitsquelle - und baue so, dass sie nicht zurückkommt.“

Und mit dem Klimawandel wird es noch schlimmer. Seit 2010 sind Starkregenereignisse um 23 % gestiegen - laut Deutschem Wetterdienst. Das bedeutet: Mehr Feuchtigkeit in den Wänden. Mehr Befälle. Mehr Schäden.

Die Zukunft liegt nicht in teuren Chemikalien. Sie liegt in Wissen, in Sorgfalt - und im Mut, das Richtige zu tun, auch wenn es länger und teurer ist.

Kann ich den Hausschwamm mit Hausmitteln bekämpfen?

Nein. Hausmittel wie Essig, Salz oder Brennnesseljauche wirken nicht gegen den Echten Hausschwamm. Er ist ein tief im Holz und Mauerwerk verwurzelter Pilz, der nur durch professionelle Sanierung nach DIN 68800 beseitigt werden kann. Hausmittel verdecken nur den Befall - und verlangsamen die Erkennung, was zu größeren Schäden führt.

Wie teuer ist eine Hausschwammsanierung?

Die Kosten variieren stark: Eine chemische Sanierung kostet zwischen 8.500 und 15.000 Euro, je nach Hausgröße und Befall. Ein vollständiger Materielaustausch liegt oft bei 15.000 bis 25.000 Euro. Aber: Chemische Methoden haben eine Rückfallquote von über 60 %. Der Austausch ist teurer, aber dauerhaft - und damit die günstigere Lösung auf lange Sicht.

Wie lange dauert eine Sanierung?

Bei einem Einfamilienhaus mit moderatem Befall dauert die Sanierung 4 bis 6 Wochen. Der größte Teil dieser Zeit ist die Trocknungsphase - mindestens 2 bis 3 Wochen. Du kannst nicht einfach nach einer Woche wieder einziehen. Das Holz und das Mauerwerk müssen komplett trocken sein, sonst kehrt der Pilz zurück.

Kann ich die Sanierung selbst machen?

Nein. Die Sanierung nach DIN 68800 erfordert Fachwissen, spezielle Geräte und die richtige Ausrüstung. Du musst nicht nur Holz austauschen - du musst die Feuchtigkeitsquelle finden, die Sanierungsfläche korrekt abstecken und die Abstände einhalten. Ein falscher Schnitt kann den Befall verbreiten. Nur ein geprüfter Holzschutz-Sachverständiger darf die Sanierung planen und überwachen.

Ist der Hausschwamm gesundheitlich gefährlich?

Der Echte Hausschwamm selbst ist nicht giftig wie Schimmelpilze wie Stachybotrys. Aber er produziert Sporen, die bei empfindlichen Personen Atemwegsreizungen verursachen können. Der größte Gesundheitsrisiko ist jedoch der strukturelle Zusammenbruch: Ein eingestürzter Balken oder eine einbrechende Decke ist lebensgefährlich. Die Gefahr liegt also nicht im Pilz - sondern in der Vernachlässigung.

Kommentare

Stefanie Koveal November 11, 2025 at 00:55

Ich hab’s gesehen… die Wand im Keller, die immer feucht war… ich dachte, das ist nur Schimmel. Bis ich einen Würfel aus Holz in der Hand hatte, der wie altes Brot zerbröckelte. 🤢 Jetzt weiß ich, warum der Sachverständige so lange geredet hat. Das ist kein Problem, das man mit Chemie wegsprüht. Das ist ein Graben, den man ausheben muss.

Ulrich Krause November 11, 2025 at 18:40

68 % Rückfallquote bei Chemie? Ach komm. Das ist ja fast so zuverlässig wie ein Wetterbericht vom Sonntag. 😏

Jannes Bergmann November 12, 2025 at 03:55

Ich hab neulich Essig auf die Stelle gekippt. Jetzt riecht’s nach Salatdressing und Pilz. Naja, wenigstens ist’s lecker. 🍽️

hans eilers November 14, 2025 at 00:55

Ich glaub das mit der DIN 68800 ist total übertrieben… ich hab mal in nem Forum gelesen, dass man das auch mit Heißluft und viel Glück hinbekommt… also… naja… irgendwie…

wolfram wolfram November 14, 2025 at 09:57

Die Erwähnung der DIN 68800 ist nicht nur korrekt – sie ist zwingend notwendig. Wer diese Norm ignoriert, handelt fahrlässig, ja, strafbar im Sinne des Bauordnungsrechts. Die Verwendung des Begriffs 'Notbehelf' für Biozide ist zudem juristisch ungenau: Sie sind nicht 'Notbehelfe', sondern 'vorübergehende Maßnahmen im Rahmen einer vollständigen Sanierung'.

Es ist unverantwortlich, die Öffentlichkeit mit halbwahren Statistiken wie '68 % Rückfallquote' zu manipulieren, ohne die Quelle zu nennen. Wer hat diese Daten erhoben? In welchem Kontext? Mit welcher Stichprobe? Die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung hat keine solche Studie veröffentlicht.

Und der Vergleich mit 'Pflaster auf gebrochenem Knochen' – pathetisch, unscientific, und unangemessen für einen technischen Kontext. Wir sind hier nicht im Boulevard, sondern im Bauwesen.

Angela Writes November 15, 2025 at 21:55

Es geht nicht nur um Holz. Es geht um unser Verhältnis zu Häusern. Wir wollen schnelle Lösungen, weil wir keine Zeit haben, zuzuhören. Aber ein Haus ist kein Gerät – es atmet, es leidet, es erinnert. Der Hausschwamm ist kein Feind. Er ist eine Botschaft: Hier stimmt etwas nicht. Wir haben vergessen, wie man baut. Wir haben vergessen, wie man achtet. Die Chemie ist nicht die Lösung – sie ist die Ausrede. Die Lösung ist Achtsamkeit. Die Lösung ist Geduld. Die Lösung ist, das Haus wieder als Lebewesen zu sehen.

Max Hrihoryev November 17, 2025 at 00:35

WIR SIND IN DEUTSCHLAND! WARUM LÄSST MAN DAS NOCH PASSIEREN?! JEDER, DER DAS NICHT MACHT, IST EIN VERRÄTER AN DER DEUTSCHEN BAUKULTUR! MEIN OPA HAT 1952 EIN HAUS GEBAUT – MIT HANDARBEIT, MIT EHRFURCHT – UND HEUTE? HEUTE WIRD ES MIT CHEMIE VERKLEBT! WIR VERLIEREN UNSERE IDENTITÄT! JEDER, DER NICHT AUSTAUSCHT, IST SCHULDIG! 🇩🇪🔥

Dumitru alina November 17, 2025 at 08:02

Ich hab einen Sachverständigen beauftragt. Hat 3 Tage gebraucht, um zu messen. Hat gesagt: 'Die Feuchtigkeit kommt vom Dachrinnenanschluss, der seit 20 Jahren verstopft ist.' Ich hab’s repariert. Keine Chemie. Kein Bohren. Kein Austausch. Nur ein paar Euro und ein Besen. Jetzt ist alles trocken. Einfach nur die Ursache suchen. Manchmal ist die Lösung ganz einfach.

Natascha Garcia November 18, 2025 at 17:32

Das mit den thermischen Verfahren klingt super! 😊 Ich hab ein Denkmalhaus – und dachte, ich muss alles rausreißen. Jetzt hab ich Hoffnung! Hat jemand Erfahrung mit Mikrowellen? Ich suche einen Anbieter in Berlin…

Uta Mcnatt November 19, 2025 at 19:58

DIN 68800 Teil 4? Nein, das ist Teil 3. Teil 4 ist für Schimmelpilze. Sie haben sich vertan. Und '1,5 Meter über dem Befall' – das ist nicht in der Norm. Das ist ein Mythos, der sich in Foren verbreitet hat. Die Norm sagt 'bis zur unbeeinflussten Zone'. Nicht '1,5 Meter'. Bitte korrigieren Sie das. Es ist gefährlich, falsche Informationen zu verbreiten.

Tobias Schmidt November 21, 2025 at 12:14

Chemie? Nein. Aber wir brauchen keine DIN-Normen von 'denen da oben'. Wir brauchen deutsche Lösungen – mit deutscher Qualität, deutscher Arbeit, deutscher Seele. Der Hausschwamm ist ein Zeichen der Dekadenz – der Zerstörung durch ausländische Baustandards. Wir müssen zurück zu den Wurzeln. Holz, das aus deutschen Wäldern kommt. Bauweise, die unsere Großväter kannten. Nicht diese modernen, chemischen Künste!

Yanick Iseli November 22, 2025 at 21:21

Die DIN 68800-4 ist korrekt zitiert. Der Begriff 'Sicherheitsabstand' ist jedoch nicht in der Norm verwendet; stattdessen wird von 'Sanierungszone' gesprochen, die sich an der Ausbreitung des Mycels orientiert. Die Angabe von 1,5 Metern ist eine praktische Faustregel, aber nicht normativ. Zudem: 'Mauerwerk' wird nicht von Serpula lacrymans befällt – nur Holz und organische Baustoffe. Putz und Mörtel werden nur indirekt betroffen. Bitte präzisieren Sie diese technischen Details, um Missverständnisse zu vermeiden.

Per Olav Breivang November 22, 2025 at 22:47

Hmm… ich komme aus Norwegen. Hier haben wir auch Hausschwamm – aber wir machen es anders. Wir lassen die Häuser atmen. Wir bauen mit trockenem Holz. Wir lüften. Keine Chemie. Keine Angst. Vielleicht ist die Lösung nicht so kompliziert… nur anders.

Angela Writes November 24, 2025 at 07:56

Was Dumitru sagt, ist wahr. Aber es geht tiefer. Wir haben vergessen, dass Häuser nicht nur Schutz sind – sie sind Gedächtnis. Jeder Balken, der fällt, trägt eine Geschichte. Wenn wir nur noch nach Kosten und Chemie schauen, verlieren wir nicht nur Holz – wir verlieren uns selbst. Die Sanierung ist kein Problem der Technik. Sie ist ein Akt der Wiederbegegnung – mit dem Haus, mit der Zeit, mit der Verantwortung.