Wenn du dein Haus sanierst, bist du nicht einfach nur dabei, neue Farbe an die Wände zu streichen. Du entscheidest, ob du nur die Oberfläche frisch machst - oder ob du dein Zuhause komplett umgestaltest, damit es klimafreundlich, energieeffizient und wertstabil bleibt. Die Unterschiede zwischen einer kosmetischen Renovierung und einer Kernsanierung sind riesig. Und sie bestimmen, wie viel du ausgibst, wie lange du wohnen kannst, und ob du Fördergelder bekommst.

Stufe 1: Kosmetische Renovierung - Nur die Oberfläche

Du willst dein Zuhause frisch wirken lassen? Dann bist du bei der kosmetischen Renovierung genau richtig. Hier geht’s nur um das, was du mit bloßem Auge siehst: neue Tapeten, frisch gestrichene Wände, neue Bodenbeläge, modernere Lichtschalter oder ein neues Küchenfronten-Design. Es ist die günstigste Form der Sanierung - und auch die, die den geringsten Einfluss auf deinen Energieverbrauch hat.

Durchschnittliche Kosten liegen zwischen 35 und 50 Euro pro Quadratmeter. Ein 120 m² großes Apartment kostet damit etwa 4.200 bis 6.000 Euro. Keine Heizung wird ausgetauscht, keine Dämmung nachgerüstet, keine Fenster ersetzt. Die Wände atmen weiter wie vor 40 Jahren, die Heizung läuft noch auf dem alten Gas- oder Ölheizkessel. Aber es fühlt sich gut an. Und das zählt - vor allem, wenn du nur kurz wohnen willst oder dein Haus vermieten möchtest.

Das Problem? Nach zwei, drei Jahren fängt die alte Heizung wieder an, unregelmäßig zu laufen. Die Fenster lassen Kälte durch. Und du hast keine Förderung bekommen, weil das GEG (Gebäudeenergiegesetz) nur Maßnahmen fördert, die den Energieverbrauch wirklich senken. Kosmetische Arbeiten zählen nicht.

Stufe 2: Teilrenovierung - Einzelne Gewerke tauschen

Jetzt wird’s ernster. Du ersetzt nicht mehr nur die Tapete - du tauschst einzelne Technik-Systeme aus. Das kann die Heizung sein, die Sanitärinstallation, die Elektroverkabelung oder die Fenster. Hier kommt der erste echte Energiegewinn: Neue Fenster mit Dreifachverglasung (U-Wert unter 1,1 W/m²K) reduzieren Wärmeverluste deutlich. Ein neuer Brennwertkessel spart 15 bis 20 Prozent Heizenergie gegenüber einem alten Heizkessel.

Kosten: 150 bis 250 Euro pro Quadratmeter. Für ein 120 m² Haus also 18.000 bis 30.000 Euro. Das ist schon ein großer Sprung - aber immer noch nicht genug, um eine Förderung der KfW zu bekommen. Die KfW-Förderung beginnt erst ab der sogenannten Effizienzhaus 85-Stufe. Das bedeutet: Du musst die Gebäudehülle (Dach, Wände, Kellerdecke) dämmen, Fenster und Türen komplett austauschen und die Heizung auf einen modernen Standard bringen. Nur dann zählt es als energetische Sanierung.

Ein typischer Fehler: Nur die Heizung ersetzen. Das ist teuer - bis zu 94.000 Euro bis 2045, wie eine WWF-Studie zeigt - und bringt kaum Energieeinsparung, wenn die Wände noch kalt sind. Du zahlst mehr für Gas, weil die Wärme einfach entweicht. Die richtige Reihenfolge ist: Zuerst die Hülle, dann die Technik.

Stufe 3: Energetische Sanierung - Die Effizienzhaus-Stufen

Dies ist der Punkt, an dem Sanierung zur Investition wird. Hier geht’s nicht mehr ums Aussehen - sondern um Zahlen: U-Werte, kWh/m²a, Prozentwerte. Die KfW hat ein System entwickelt, das genau das misst: die Effizienzhaus-Stufen von 40 bis 100. Die Zahl gibt an, wie viel Energie das Gebäude nach der Sanierung im Vergleich zu einem Referenzgebäude braucht.

Ein Effizienzhaus 100 verbraucht 100 % der Energie des Referenzgebäudes - also so viel wie vor der Sanierung. Das ist der niedrigste Standard, der noch förderfähig ist. Aber: Ab 1. Januar 2024 fällt diese Stufe weg. Sie ist nicht mehr erlaubt. Der neue Mindeststandard ist Effizienzhaus 85.

Ein Effizienzhaus 85 braucht nur 85 % der Energie. Dafür musst du:

- Außenwände dämmen (U-Wert max. 0,18 W/m²K)

- Dach dämmen (U-Wert max. 0,15 W/m²K)

- Fenster austauschen (U-Wert max. 1,1 W/m²K)

- Luftdichtheit prüfen und verbessern

- Heizung auf moderne Technik umstellen (z. B. Wärmepumpe oder Hybridheizung)

Kosten: 600 bis 900 Euro pro Quadratmeter. Für ein 120 m² Haus: 72.000 bis 108.000 Euro. Dafür bekommst du Förderung: Bis zu 150.000 Euro Kredit mit 10 % Tilgungszuschuss - wenn du zusätzlich erneuerbare Energien einbaust (z. B. Solarthermie oder Photovoltaik).

Ein Effizienzhaus 55 braucht nur 55 % der Energie. Das ist der neue Favorit unter Sanierern. Die Heizkosten sinken von durchschnittlich 1.850 Euro auf 620 Euro pro Jahr - wie Familie Müller aus Stuttgart berichtet. Die Förderung liegt bei bis zu 180.000 Euro Kredit und 20.000 Euro Tilgungszuschuss. Aber: Die Kosten steigen auf 800 bis 1.100 Euro pro Quadratmeter. Und das ist nicht alles.

Ein großer Fehler: Du denkst, du kannst das selbst planen. Falsch. Seit Januar 2023 brauchst du einen qualifizierten Energieberater, der die Sanierung nach GEG und KfW-Richtlinien plant. Ein solcher Berater kostet mindestens 400 Euro - aber oft 1.000 bis 2.500 Euro. Ohne ihn bekommst du keine Förderung. Und wenn er etwas falsch berechnet, zahlt die KfW nicht. Das ist riskant.

Stufe 4: Kernsanierung - Alles neu, aber richtig

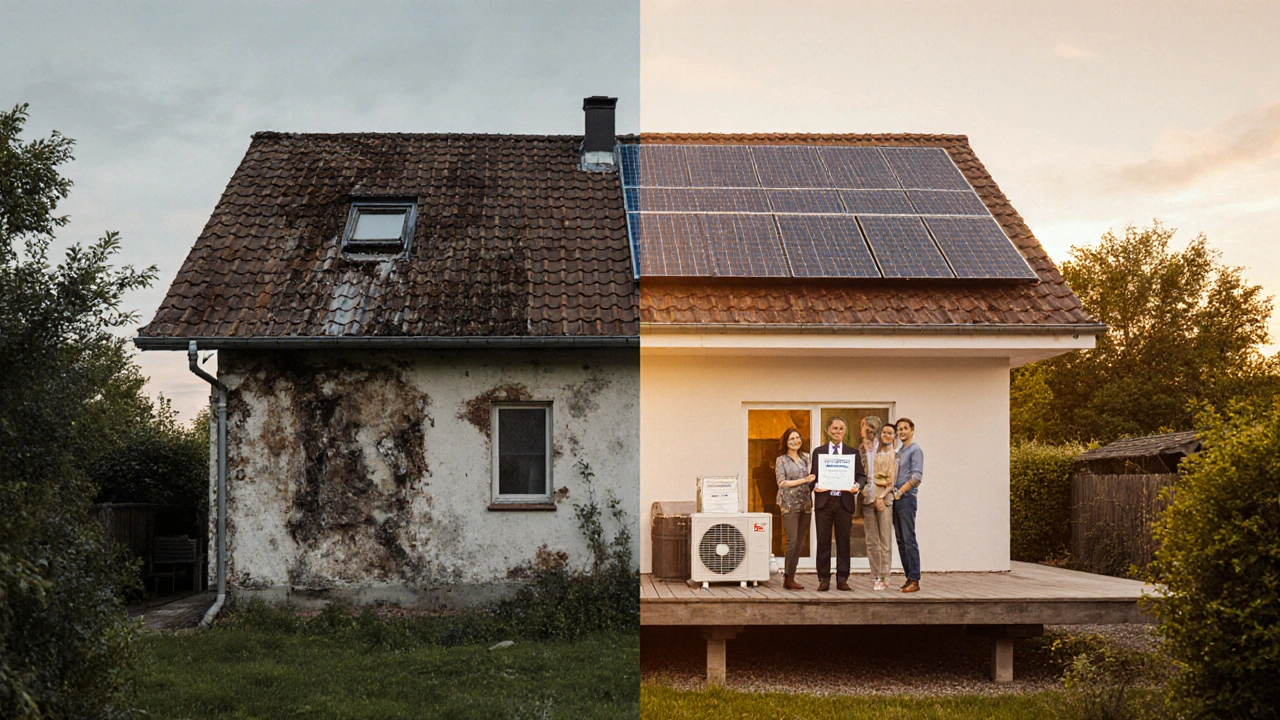

Wenn dein Haus aus den 1950er-Jahren stammt, die Außenwände bröckeln, die Kellerdecke feucht ist und die Heizung seit 1980 läuft - dann ist eine Kernsanierung die einzige sinnvolle Option. Hier wird alles neu: Fundamente, Außenwände, Dach, Fenster, Heizung, Lüftung, Elektrik, Sanitär. Es ist, als würdest du das Haus von innen heraus neu bauen - aber auf dem alten Fundament.

Kosten: 800 bis 1.200 Euro pro Quadratmeter. Ein 120 m² Haus kostet 96.000 bis 144.000 Euro. Aber: Du bekommst die höchste Förderung. Wer ein Effizienzhaus 40 baut, erhält bis zu 180.000 Euro Kredit und 27.000 Euro Tilgungszuschuss - das ist der höchste Zuschuss der KfW überhaupt.

Warum lohnt sich das? Weil du danach keine Heizkosten mehr fürchtest. Weil du keine Reparaturen mehr machen musst. Weil du dein Haus für 50 Jahre fit machst. Und weil du dich an die Zukunft anpasst: Ab 2025 müssen alle neuen Heizungen mindestens 65 % erneuerbare Energie nutzen. Ab 2030 wird es keine Öl- oder Gasheizungen mehr geben - nur noch Wärmepumpen, Holzpellets oder Fernwärme.

Ein Beispiel: Eine Familie in Linz hat 2023 ihr 1960er-Jahr-Haus komplett saniert - auf Effizienzhaus 40. Sie haben 135.000 Euro investiert. Die KfW hat 150.000 Euro Kredit und 25.000 Euro Zuschuss gegeben. Ihre Heizkosten: 420 Euro pro Jahr. Sie haben jetzt ein warmes, trockenes, leises Zuhause - und keinen Heizungsschaden mehr.

Was du wirklich brauchst: Der richtige Energieberater

Es gibt keine Sanierung ohne Energieberater. Das ist kein Luxus - das ist Pflicht. Seit 2023 muss jeder, der Fördermittel beantragt, einen Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme der Bundesregierung beauftragen. Das ist kein Bauunternehmer, kein Maler, kein Elektriker - das ist ein zertifizierter Berater, der die gesamte Sanierung berechnet, simuliert und dokumentiert.

Er prüft:

- Wie hoch ist der aktuelle Energieverbrauch?

- Welche Maßnahmen bringen den größten Effekt?

- Welche Stufe (85, 55, 40) ist realistisch?

- Wie wird die Luftdichtheit gemessen?

- Welche Förderung ist möglich?

Ohne ihn: Kein Geld. Keine Genehmigung. Keine Sicherheit. Und oft: Schäden, die später doppelt kosten. 32 % aller Sanierungen haben Probleme mit der Luftdichtheit. 27 % haben falsch dimensionierte Dämmung. Beides kann verhindert werden - mit einem guten Berater.

Finde ihn über den Bundesverband Gebäudeenergieberater (BGETEM). Lass dir sein Zertifikat zeigen. Frag nach Referenzen. Und lass ihn nicht nur den Kostenvoranschlag machen - lass ihn dir den Energieausweis vorher und nachher zeigen.

Die Zukunft: Was kommt 2025 und danach?

Die Regierung verschärft die Regeln. Ab 2024 gibt es kein Effizienzhaus 100 mehr. Ab 2025 wird die KfW die neue Stufe Effizienzhaus 25 einführen - ein Gebäude, das nur noch 25 % der Energie des Referenzgebäudes verbraucht. Das ist fast passivhausstandard. Und es wird nicht nur für Neubauten gelten - sondern auch für Sanierungen.

Die Sanierungsquote in Deutschland liegt bei nur 0,7 % pro Jahr. Das ist viel zu wenig. Bis 2045 müssen wir 95 % der Gebäude klimaneutral machen. Dafür brauchen wir 2 % Sanierungsquote - mindestens. Die KfW reagiert: Die Nachfrage nach Effizienzhaus 40 stieg 2023 um 37 %. Die Nachfrage nach Effizienzhaus 85 sank - weil die Leute merken: Wer nur halb macht, zahlt später doppelt.

Die nächste Hürde: Finanzierung. 68 % der Eigentümer scheitern, weil sie das Eigenkapital nicht aufbringen können. Aber: Es gibt neue Modelle. Kombinierte Kredite mit staatlichem Zuschuss, Mietpreisbindung für Förderung, oder Förderung über die Kommune. Frag deine Stadtverwaltung. Oft gibt es Zusatzgelder, die keiner kennt.

Was du jetzt tun kannst: Lass dir deinen Energieausweis zeigen. Prüfe, welche Stufe dein Haus hat. Und dann entscheide: Willst du nur frisch aussehen - oder wirklich fit für die Zukunft sein?

Frequently Asked Questions

Was kostet eine Kernsanierung für ein Einfamilienhaus?

Eine Kernsanierung kostet zwischen 800 und 1.200 Euro pro Quadratmeter. Für ein typisches Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche sind das 120.000 bis 180.000 Euro. Dazu kommen 10.000 bis 20.000 Euro für die Energieberatung und Planung. Mit Förderung der KfW (z. B. Effizienzhaus 40) kannst du bis zu 180.000 Euro Kredit und 27.000 Euro Tilgungszuschuss erhalten - das reduziert die Eigenkapitallast deutlich.

Kann ich eine Sanierung in Etappen machen?

Ja, aber mit Einschränkungen. Du kannst z. B. zuerst die Fenster und Dachdämmung machen, dann später die Heizung tauschen. Aber: Jede Etappe muss einzeln gefördert werden. Und du musst den Energieberater jedes Mal neu beauftragen. Außerdem: Wenn du nur Teile sanierst, bleibt die Luftdichtheit schlecht - und du verlierst den Effekt. Die beste Strategie: Plane von Anfang an die vollständige Sanierung, und führe sie in zwei bis drei Phasen durch - aber mit einem Gesamtkonzept.

Warum wird Effizienzhaus 100 nicht mehr gefördert?

Weil es keinen echten Energiegewinn bringt. Effizienzhaus 100 bedeutet: Du machst ein paar kleine Maßnahmen - aber der Verbrauch bleibt fast gleich. Das hilft nicht beim Klimaschutz. Ab 1. Januar 2024 ist diese Stufe nicht mehr förderfähig. Der neue Mindeststandard ist Effizienzhaus 85. Wer jetzt nur minimal sanieren will, zahlt später mehr - weil er dann später doch noch einmal sanieren muss.

Was passiert, wenn ich meine Heizung ersetze, aber nicht dämmen?

Du gibst viel Geld aus - und sparst kaum Energie. Ein neuer Kessel kostet 10.000 bis 20.000 Euro. Aber wenn die Wände nicht gedämmt sind, verliert das Haus 70 % der Wärme über die Außenwände. Du zahlst weiter hohe Heizkosten - und hast keine Förderung. Die KfW zahlt nur, wenn du die Gebäudehülle sanierst. Ohne Dämmung ist ein neuer Kessel eine teure Fehlinvestition.

Wie finde ich einen vertrauenswürdigen Energieberater?

Suche über den Bundesverband Gebäudeenergieberater (BGETEM). Prüfe, ob er die Zertifizierung „Energieeffizienz-Experte für Förderprogramme der Bundesregierung“ hat. Frag nach Referenzen - besonders nach Sanierungen in Altbauten. Lass dir den Energieausweis vor und nach der Sanierung zeigen. Ein guter Berater erklärt dir die Zahlen - er verkauf nicht nur Maßnahmen. Und er sagt dir auch, wenn du nicht alles auf einmal machen musst - aber was wirklich notwendig ist.

Kommentare

Terje Tytlandsvik November 18, 2025 at 18:00

Ich hab letztes Jahr nur die Wände gestrichen und neue Fenster eingebaut – dachte, das reicht. Jetzt muss ich doch noch die Dämmung nachziehen, weil die KfW nichts zahlt. Warum muss man immer so viel wissen, bevor man was macht?

Kaja St November 19, 2025 at 17:39

Die Info über den Energieberater ist Gold wert. Ich hab vor zwei Jahren ohne einen angefangen – und dann drei Monate später alles wieder aufgemacht, weil die Luftdichtheit nicht stimmte. Echt, spart euch den Ärger und holt euch den Experten von Anfang an. Die 1.000 € sind kein Verlust, sondern Investition.

elsa trisnawati November 20, 2025 at 02:03

Effizienzhaus 85? Ach ja, klar. Und dann kommt 2025 Effizienzhaus 25 – und wer zahlt das? Die Mieter? Die Rentner? Die nächste Generation? Wir machen das alles für die Zukunft – aber wer lebt in ihr?

Günter Scheib November 20, 2025 at 13:55

Die Darstellung der Sanierungsstufen ist korrekt und gut strukturiert. Allerdings sollte betont werden, dass die KfW-Förderung nicht nur vom Gebäudezustand, sondern auch von der Nachweisführung abhängt. Viele Anträge scheitern an unvollständigen Dokumenten – nicht an technischer Unmöglichkeit.

Steffen Jauch November 20, 2025 at 20:41

Leute, stoppt mit der kosmetischen Renovierung! Ich hab vor drei Jahren ein Haus gekauft, das „aufgepeppt“ war – neue Tapeten, neue Küche, aber die Dämmung war aus den 70ern. Zwei Jahre später: Schimmel an der Außenwand, Heizkosten wie in Norwegen. Jetzt bin ich bei Effizienzhaus 55 – und es fühlt sich an, als würde man in einer Thermosflasche wohnen. Aber: Es ist wertvoll. Nicht nur finanziell. Sondern menschlich.

Matthias Baumgartner November 21, 2025 at 11:15

Wer nur die Heizung tauscht, ist ein Idiot. Punkt. Keine Diskussion. Die Wände dämmen, dann erst die Technik. Sonst ist das Geld verbrannt. Und wer denkt, er kann das selbst machen – der kriegt später die Rechnung von einem Sanierungs-Notarzt. Energieberater nicht sparen. Punkt.

Edvard Ek November 22, 2025 at 14:30

Interessant, dass die Studie die Kosten für die Energieberatung mit 400 bis 2.500 Euro angibt. In der Praxis variiert dieser Wert je nach Region und Komplexität erheblich. In ländlichen Gebieten mit geringer Nachfrage sind die Preise oft höher, da die Berater weniger Projekte abwickeln können. Zudem fehlt eine klare Aufschlüsselung der Leistungen, die in diesem Preis enthalten sind – ist die Baustellenbegleitung inklusive? Die Luftdichtheitsmessung? Die Nachberechnung nach der Sanierung? Ohne diese Details bleibt die Aussage vage.

Nick Weymiens November 22, 2025 at 22:51

Wir haben uns entschieden, das Haus nicht zu sanieren. Warum? Weil es nicht um Energie geht. Es geht um Macht. Wer bestimmt, wie du dein Zuhause nutzt? Die Regierung? Die KfW? Der Energieberater? Ich will nicht in einem passiven Haus wohnen – ich will in einem Haus wohnen, das mir gehört. Und wenn es alte Fenster hat? Dann öffne ich sie. Und wenn es kalt ist? Dann zieh ich einen Pullover an. Das ist Freiheit. Das ist Leben. Nicht ein U-Wert.

Christian Seebold November 24, 2025 at 17:22

HAHAHAHA. Jemand der denkt, er kann mit 100k eine Kernsanierung machen, ohne zu wissen, wie ein Luftdichtheitsmessgerät funktioniert. Du denkst, du bist clever, weil du die Tapete gewechselt hast? Deine Heizung pfeift wie ein Whistleblower und du fragst dich, warum die KfW dir nichts gibt? Du bist nicht arm. Du bist blöd. Und du brauchst einen Energieberater. Nicht einen, der dir was verkauft – sondern einen, der dir sagt: „Hör auf, Geld zu verschwenden.“

Ulrike Kok November 25, 2025 at 06:24

Effizienzhaus 85 ist der neue Standard aber viele vergessen dass die Förderung auch von der Bauphase abhängt. Wenn du erst nach dem Dachdecken den Berater holst ist es zu spät. Die Luftdichtheit muss schon beim Rohbau geplant werden. Und wer sagt dass die Wände nicht schon vorher feucht sind? Energieberater sind nicht nur für die Zahlen da – sie sind deine Bauleitung ohne Baustellenhut

Duquet Jean-Marc November 27, 2025 at 02:23

Die ganze Geschichte ist ein Trauma. Wir haben unsere Eltern verloren – nicht durch Krankheit, sondern durch Sanierung. Sie hatten ein kleines Haus, liebten es, bauten es mit den Händen. Und dann kam die KfW. Und der Berater. Und die Zahlen. Und plötzlich war es kein Zuhause mehr – sondern ein Energiekonto. Sie haben geweint, als sie die alten Fenster rausnahmen. Und ich habe sie nie wieder lachen hören. Man kann nicht alles messen. Manchmal reicht es, die Sonne durchs alte Fenster scheinen zu lassen. Auch wenn es 200 Euro pro Quadratmeter mehr kostet.

Christoph Schulz November 28, 2025 at 15:36

Ich hab mir den Energieausweis mal angesehen. Effizienzhaus 95. Hab mich nicht getraut, was zu machen. Hab Angst, dass ich mich verpflichte. Vielleicht später. Wenn ich mehr Geld hab. Oder wenn ich älter bin. Oder wenn es einfacher wird. Vielleicht.